Toulouse-Lautrec et le monde du spectacle

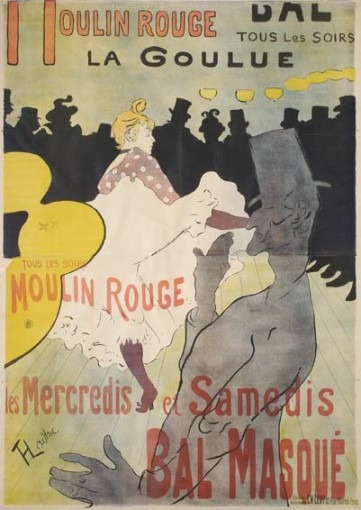

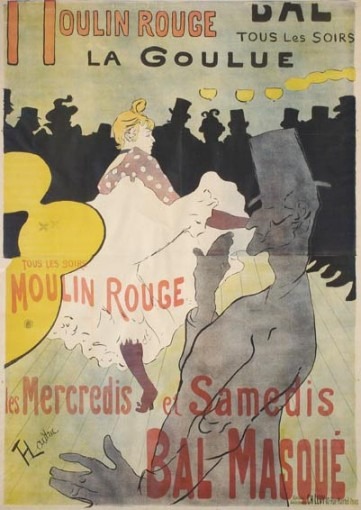

Moulin Rouge, la Goulue

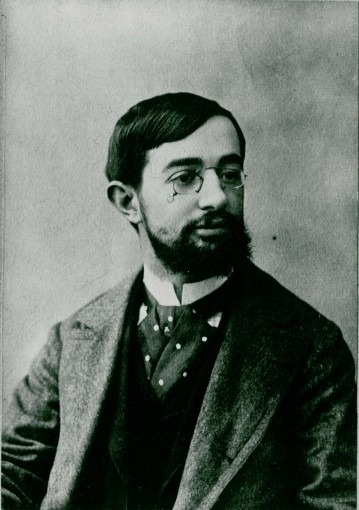

Henri de Toulouse-Lautrec

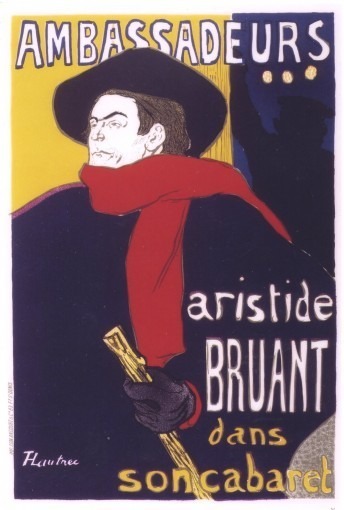

Aristide Bruant dans son cabaret

Henri de Toulouse-Lautrec

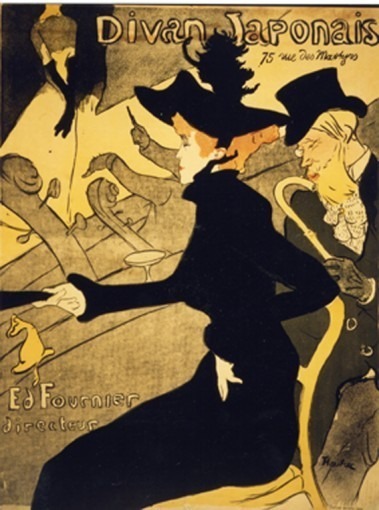

Le divan japonais

Henri de Toulouse-Lautrec

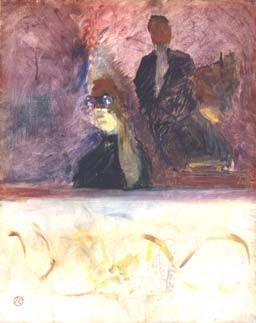

La loge au mascaron doré

Henri de Toulouse-Lautrec

Yvette Guilbert

Henri de Toulouse-Lautrec

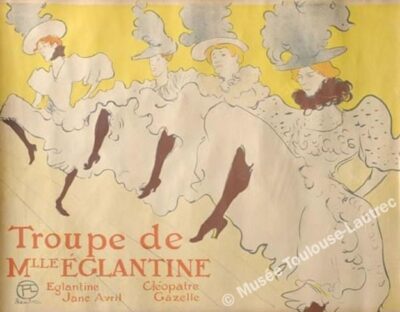

La troupe de M’elle Eglantine

Henri de Toulouse-Lautrec1. Toulouse-Lautrec, les bals et les cafés-concerts de Montmartre

À son arrivée à Paris, Henri de Toulouse-Lautrec, jeune aristocrate de Province, découvre Montmartre et ses divertissements populaires.

En 1894 il s’installe définitivement dans la maison contiguë à son atelier, rue Caulaincourt, au pied de la Butte, où fleurissent le long des boulevards de Clichy et de Rochechouard, les cabarets et les cafés-concerts. Aristide Bruant, célèbre chansonnier aux accents populistes, ouvre en 1885 son cabaret Le Mirliton à l’emplacement du premier Chat Noir, le cabaret de Rodolphe Salis, boulevard Rochechouard. Les boutiquiers, les ouvriers, « les femmes en cheveux », les poètes et les peintres dansent au Moulin de la Galette. Le Moulin Rouge ouvre ses portes le 5 octobre 1889 : les danseuses, les prostituées et le Tout-Paris, que le prolétariat fascine, s’y côtoient pour découvrir le fameux quadrille et ses vedettes « La Goulue » ou « Nini Pattes-en-l’air ». Ces cabarets « le Jardin de Paris » où l’on danse le chahut, le « Divan japonais », rue des Martyrs, où se produit Jane Avril et « l’Elysée-Montmartre » qui se transforme dès 1895 en café-concert, sont autant de lieux d’inspiration pour Toulouse-Lautrec.

Il puise ses sujets dans les divertissements de Montmartre, bals, cafès-concerts, cirques et théâtres, dans des spectacles mêlant couleurs et bruits, charmes débridés et joies populaires. Il est attiré par tout ce qui est nouveau, par la personnalité de certaines vedettes telles Caudieux un comique de café-concert surnommé « L’Homme-canon » ou « Valentin le désossé », par la gouaille des chansonniers, par le mélange des classes dans le public, par le côté exotique apporté par des chanteuses anglaises, May Belfort et May Milton, ou des danseurs américains. Toulouse-Lautrec, doué d’une grande acuité d’observation, saisit tout dans l’instant et fixe ainsi dans la mémoire collective des types comme ceux de Bruant ou d’Yvette Guilbert dont il capte la grande expressivité. D’un geste vif, il traduit la vivacité de la silhouette de La Goulue, d’une ligne ondoyante la légèreté de Loïe Fuller, d’un trait appuyé la stature impressionnante d’Aristide Bruant.

Lautrec adopte donc les sujets montmartrois et Montmartre, plus exactement les entrepreneurs de spectacle que sont Charles Zidler et Joseph Oller entre autres, accepte les créations de l’artiste. À la demande de Charles Zidler, directeur du Moulin Rouge, il crée l’affiche qui va lancer cet établissement. Il accroche ses peintures au Mirliton où elles reçoivent souvent des titres de chansons de Bruant. Elles remplissent, comme La buveuse ou Gueule de bois, tableau dont le Musée possède un dessin préparatoire, pour lequel Suzanne Valadon a pris la pose d’une femme du peuple, seule, accablée par l’alcool, plusieurs fonctions, celles de décorer le cabaret et d’illustrer le spectacle de Bruant. Cinq dessins de Lautrec font la couverture du journal du cabaret et, illustrant les chansons de Bruant, traitent de la vie de la classe ouvrière à Paris.

2. Toulouse-Lautrec et le cirque

Les cirques attirent les foules à Paris et fascinent l’avant-garde. Vers 1880 ceux-ci se multiplient dans la capitale et s’installent dans des quartiers chics. « L’Hippodrome », avenue de l’Alma, présente des attractions spectaculaires comme les courses de chars. « Le Cirque d’Eté », situé tout prêt des Champs-Elysées, le cirque Molier rue Bénouville et « le Nouveau Cirque » de Joseph Oller rue Saint Honoré, ouvrent leurs portes. Seuls « le Cirque d’Hiver », boulevard des filles du Calvaire et « le cirque de Fernando » à Montmartre se trouvent dans des quartiers plus populaires.

C’est « au cirque Fernando » situé en haut de la rue des Martyrs depuis 1873 que René Princeteau, premier maître et ami de Lautrec, accompagne ce dernier au début des années 1880. Les sujets inspirés du cirque Fernando sont réalisés pendant un période courte entre 1886 et 1887 et si les projets de toiles semblent avoir été ambitieux de par leurs compositions et leurs formats, il n’en reste que des études.

En 1895, Lautrec crée à la demande de « La Goulue » deux panneaux destinés à décorer la façade de sa baraque à la Foire du Trône. À gauche de l’entrée il représente La Goulue dansant avec son partenaire Valentin le désossé au Moulin Rouge tandis qu’à droite de l’entrée on reconnaît Paul Sescau, photographe, Maurice Guibert, Gabrile Tapié de Céleyran, Oscar Wilde, Jane Avril et Toulouse-Lautrec lui-même regardant La Goulue esquissant des pas de danse.

Durant son hospitalisation, en 1899, atteint de désordres mentaux consécutifs à l’alcoolisme et à la syphilis, Toulouse-Lautrec dessine, de mémoire, une série de 39 dessins au crayon noir et aux crayons de couleur sur le thème du cirque. Il met en scène les personnages de cirque qu’il a observés par le passé afin de prouver qu’il a recouvré sa santé mentale et sa capacité à travailler. Il propose un ensemble dont la cohérence stylistique et la virtuosité technique lui permettent d’abréger son internement.

3. Toulouse-Lautrec, les théâtres, les bars et les cafés des quartiers de l’Opéra et de la Madeleine

Henri de Toulouse-Lautrec fréquente, outre la scène nationale et « le bal de l’Opéra », les bars et les cafés des quartiers de l’Opéra et de la Madeleine, « le Cosmopolitan » de la rue Scribe et « l’Irish and American Bar » de la rue Royale. Il y rencontre des écrivains, des journalistes, des artistes tels Feydeau, Moréas, Debussy et les comédiennes Marcelle Lender et Réjane, célèbre pour sa prestation de « Madame Sans-Gêne ». À « l’Irish and American Bar », il croise les habitués des hippodromes et croque le clown « Chocolat » du « Nouveau Cirque » de la rue Saint Honoré.

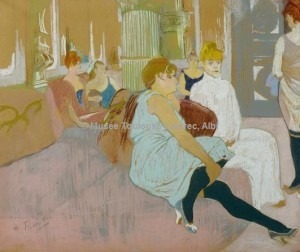

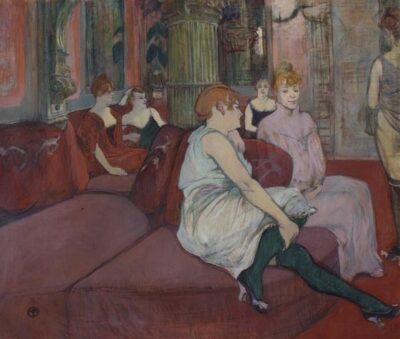

Lautrec est inspiré par les comédies de boulevard ou les comédies de Molière données au Théâtre- Français. Il fréquente le théâtre de l’œuvre fondé par Lugné-Poe où se produisent l’actrice Berthe Bady et la danseuse Jane Avril, la première dans une piéce symboliste « L’Image » de Maurice Beaubourg, la seconde dans « Peer Gynt » d’Ibsen. Lautrec est fasciné par Marcelle Lender qu’il découvre dans « Chilpéric » une opérette d’Hervé au théâtre des Variétés. Il crée des programmes, des affiches, des croquis d’acteurs et actrices, des séries de lithographies sur les acteurs et les actrices des cafés-concerts et des gravures de scène et participe ainsi activement à la saison 1893-1894 du « Théâtre Libre ». Pour Lautrec, le spectacle est autant sur scène que dans la salle, c’est pourquoi il s’intéresse tout particulièrement au thème de la loge, ce lieu de spectacle inversé par rapport à la scène où se joue la comédie humaine.

À la fin de sa vie, il se rend au cours de l’hiver 1900-1901 au Grand-Théâtre de Bordeaux où se jouent « La Belle Hélène d’Offenbach » et « Messaline » d’Isidore de Lara. Cette pièce lui inspire une série de toiles où il met en scène l’impératrice Messaline qui, pendant le sommeil de son époux, l’empereur Claude, se rend dans les bas quartiers de Rome pour s’adonner à la prostitution et commettre des méfaits.

© Musée Toulouse-Lautrec, Albi (81)